前センター・フォー・ロンドン理事

「世界都市の構造的変化:ポストコロナ時代における魅力的な都市の姿とは?」Part 2 パネリストプレゼンテーション

六本木アカデミーヒルズ タワーホール

前センター・フォー・ロンドン理事

※以下プレゼンテーション内容は、2020年11月開催のICF2020都市戦略セッション時点の情報を元に構成されており、現在の状況とは異なる可能性があることにご留意ください。

“人々の生活と仕事は、どのようにCOVID-19に対応しているか?”

ベン・ロジャース氏

ベン・ロジャース

新型コロナウィルスのパンデミックはイギリスに大変大きな打撃を与えた。感染拡大の初期において、イギリスはEUの中でも最も大きな打撃を受けた国の一つとなっていた。

ロンドンはイギリスの中で最も早く影響を受けた都市であった。2020年11月現在、イギリス北部にある地域のほうが新型コロナ感染者の比率が高く、ロンドンは今となっては感染者の比率がイギリスの中で最も低い都市の一つとなってきている。

ロンドンの経済的な影響

ロンドンの感染による打撃は国内の他の地域に比べ比較的少なかったにも関わらず、経済に対する打撃は非常に大きい物であった。

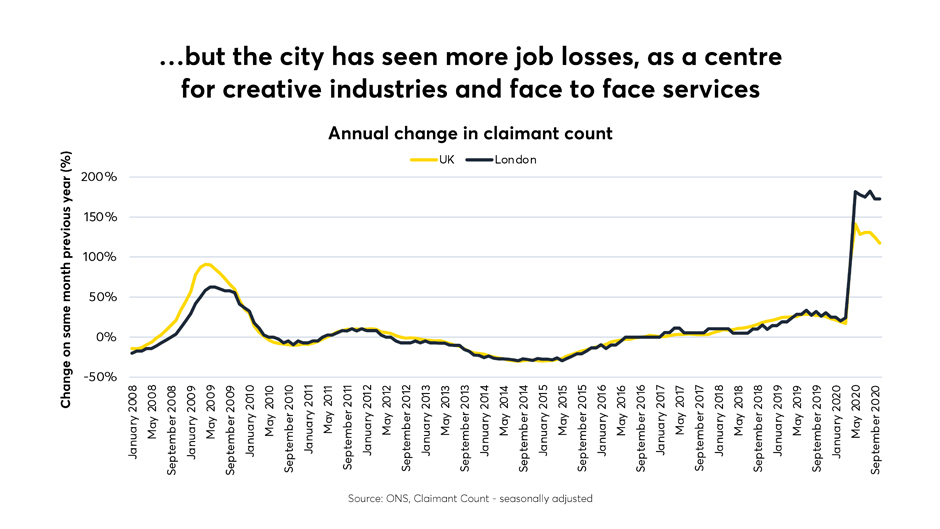

このグラフは失業保険の申請者数の変化を前年同月比の形で示している。これを見るとロンドンの方がイギリス全体と比較して遥かに高い比率、つまりより多くの失業保険の申請数があることがわかる。

これはおそらく、今回のパンデミックでよりネガティブな影響を強く受けた、対面でのコンタクトを必要とする産業の普及率の違いによるものだろう。ホスピタリティ部門の産業や、パフォーマンス産業なども含むクリエイティブ産業がロンドンの経済に占める比率がイギリス全体の割合と比べると、遥かに高いためこのような違いが出ていると思われる。

イギリスではこれまでに2回のロックダウンが実施されている。1回目は3月末から6月にかけて、そして2回目は11月5日に始まり、翌週の12月2日に終わる予定だ。

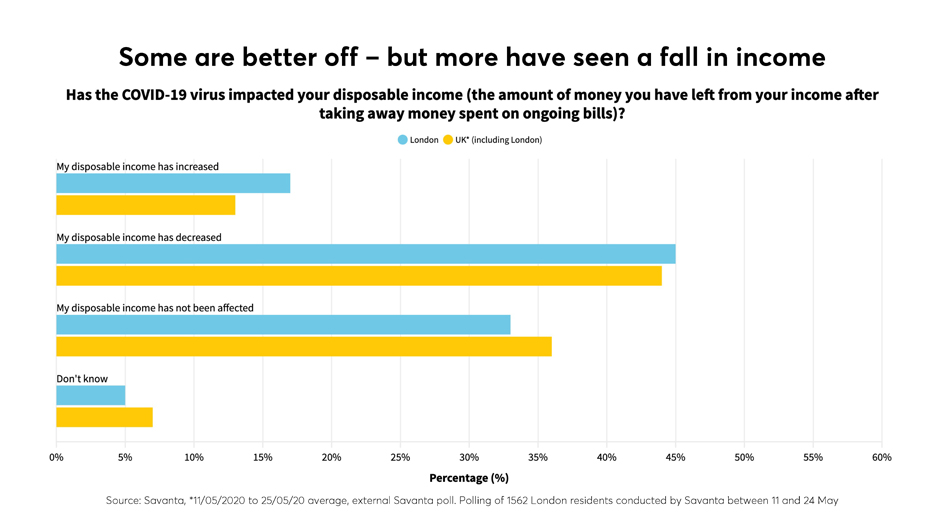

この調査は、パンデミックの影響で収入に関する状況が、「良くなったか」、「悪くなったか」を尋ねているものだ。ロンドンの回答者の17%という比較的大きな層が、「良くなった」と回答しておりこれはイギリス全体の比率より多い。この回答をした者の多くはおそらく在宅での勤務が実施可能であり、交通費の節約、そして養育費(ベビーシッター代等)の節約につながったことで、利用可能な収入額についてこのような結果になっているのだろう思われる。

しかしながら、「悪くなった」という回答の方が遥かに多くなっている。ロンドンでは、実に45%の回答者がパンデミックの影響で収入に関する状況が「悪くなった」と回答している。

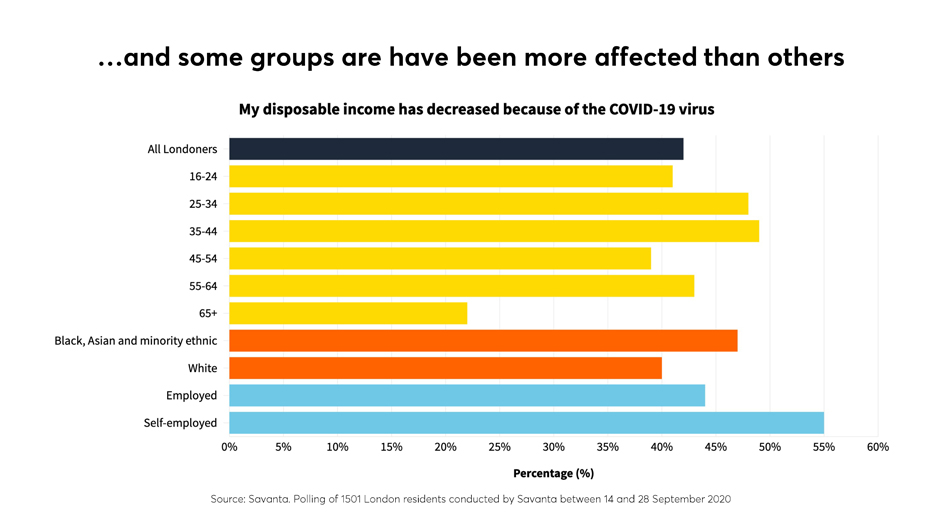

この収入に関する状況は、グループの違いにより結果も大きく異なっている。

65歳以上の年齢グループ、つまり仕事を既にリタイアしている層は、収入のほとんどが年金という形で支給されるため、自由に使える収入の額に大きな減少は見られなかった。最も影響を受けたのは25~44歳のいわゆる、働き盛りの世代である。

また、人種ごとで結果を見ると違いは更に顕著になる。ロンドン在住の“Black, Asian, and minority ethnic”の回答者は、その大多数が今回のパンデミックにより収入の状況が「悪くなった」と答えており、そんな彼らは今回のパンデミックで、白人と比べるとより多くが病気になり亡くなっている、という事実もある。

人々の移動に対する影響

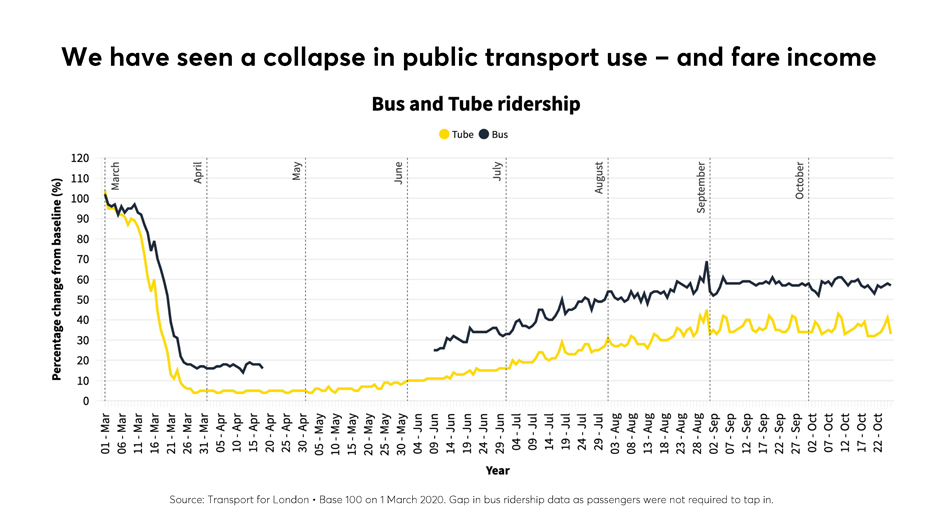

ロンドンの公共交通機関はより深刻な崩壊に直面した。ロンドンは他の主要なグローバル都市と比べると、人々が外に出て働きに行く、という行動が最もされなくなった都市の一つと言えるだろう。例えばロンドンのチュー ブ(地下鉄)はひどい時では、平時と比較して実に90%も利用率が減少している。

この状況はロンドンの経済に打撃を与えただけでなく、ロンドンの交通機関の財政状況に対しても大きな影響を与えることとなった。ロンドンの交通機関は交通運賃にその収入源の大部分を依存しており、それ以外の収入源が少ない状態なのだ。そのため利用率の低下による交通運賃収入の減少はこれらの交通機関の財政状況に直接的かつ、大きな影響を与えることとなった。

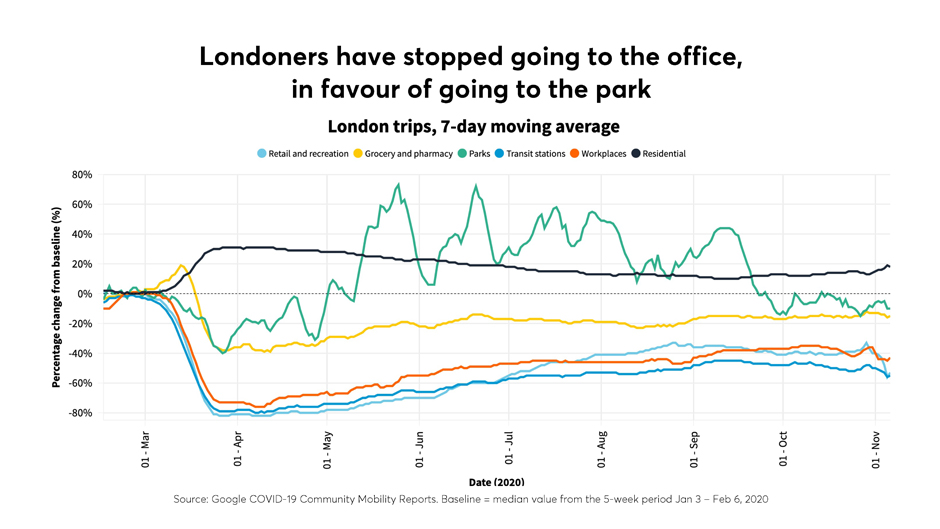

この図は、ロンドンの市民がパンデミック以降どこで多くの時間を過ごすようになったのかを示すものだ。これを見ると、驚くことではないが、“職場(橙色)”の比率が大きく落ち込んでいることがわかる。より驚くべきなのは、特に夏の間に見られた傾向だが、非常に多くの人々がロンドンの公園で時間を過ごすようになったことだ。パンデミックを経て、より多くの人々が、こうした公園や、近隣のアメニティ空間を利用するようになったことを目の当たりにし、我々はこうした空間がいかに我々の生活において重要であるかを知ることとなった。

ロンドン中心部はパンデミックの影響を最も強く受けた場所だ。ロンドン中心部にとっては、今回のパンデミックはある種の「危機」とも呼べる状況であると言って良いだろう。ロンドン中心部の経済がいかに観光産業、海外渡航客、国内渡航客、そして通勤者に依存していたかを知っていればこの事態は驚くことではないかもしれない。観光と通勤者、という2つの要素を取り払ってしまうと、ロンドン中心部の経済はほとんど何も残らないだろう。

ロンドン市民は去っているのか?

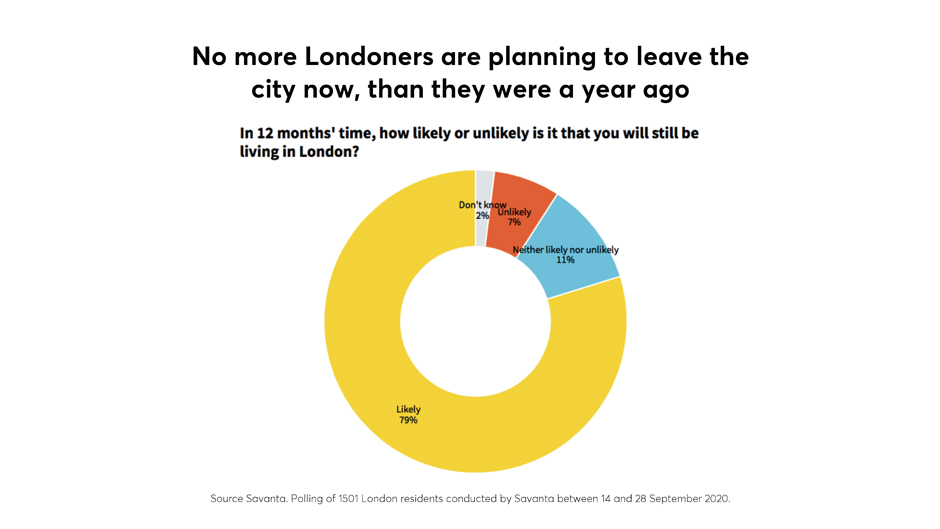

私たちはロンドン市民に対して、来年(2021年)自身がロンドン残り続ける予定があるかどうかをアンケートで尋ねた。結果を見てみると、驚くことに、残り続ける「可能性は少ない」と答えたのは僅か7%でありほぼ前年度と同じ値であり、この結果からパンデミックはロンドン市民の居住傾向を変えるほどの大きな影響をもたらしてはいないということがわかる。

“COVID-19パンデミックはいかにしてニューヨーク市を変貌させているのか”

ジョナサン・ボウルズ氏

ジョナサン・ボウルズ

ニューヨークは過去20年の間にいくつものシビアなチャレンジを切り抜けてきた。9.11のテロリストの攻撃や、2000年代の金融危機はニューヨークに大打撃を与えたが、今回の新型コロナウィルスの危機は、まったく次元の異なる危機だと言える。

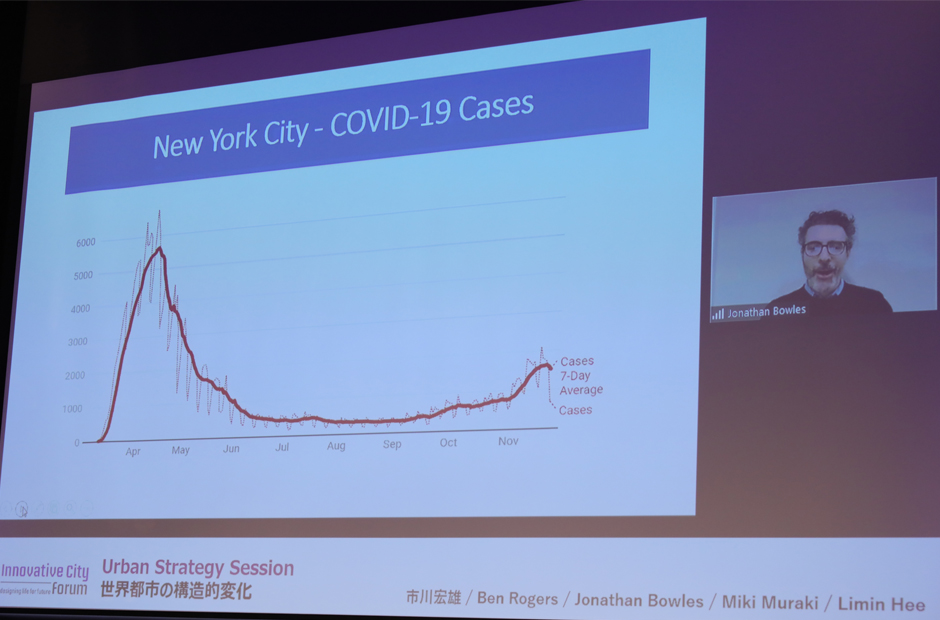

ニューヨークは世界的に見てもCOVID-19の影響の矢面に立った都市だと言える。4月には、ニューヨーク州の新規感染者数が日に8,000件を凌駕する時期もあったほどだ。

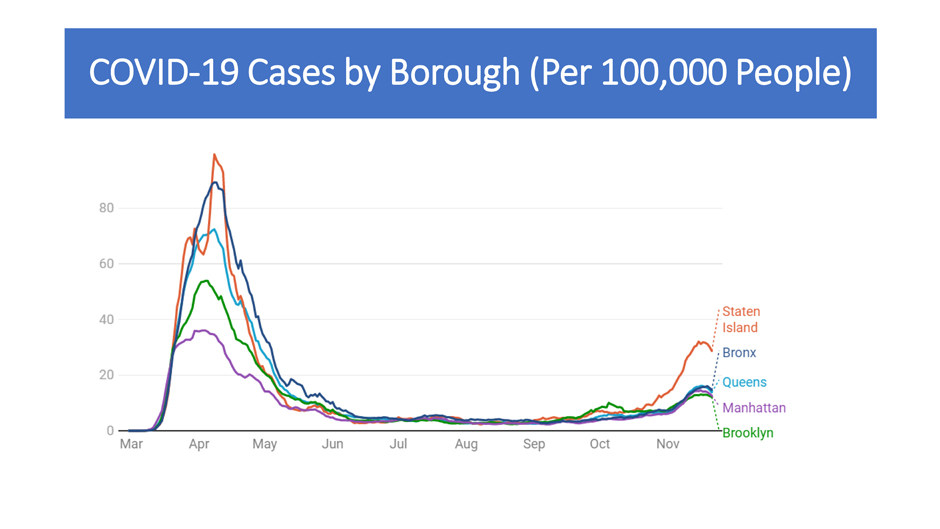

この図は、ニューヨーク市の5つの区の10万人あたりの感染者数を時系列で示したものだ。興味深いのが、初期段階において感染者数が最も多かったのがスタテン島区であり、2020年11月の今日にいたるまでその傾向を維持しているという点だ。スタテン島区はニューヨーク市内において最も人口密度が低いエリアであり、このことはCOVID-19は都市内の最も密度が高い地域に打撃を与える、という通説に一石を投じるものだと考えている。

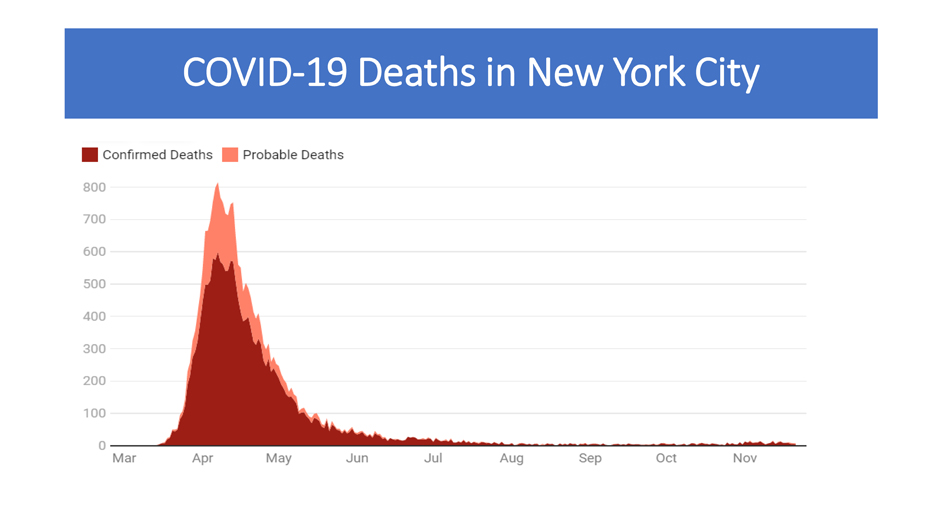

少し時期を遡り、ニューヨークの感染者数の最初のピークの時期について話を戻したい。 この2020年4月から5月にかけての時期は、ニューヨークにおいて尋常ではない数の死者と感染者が発生していた。しかしそれ以降の状況は、それまでとは一転し、6月から現在にかけては、感染者数は低い水準を保ち続けている。このことは、長いことCOVID-19に対して誤った対応をしてしまった都市、という不名誉なレッテルを貼られたニューヨークにとっても、とても良い事実であった。

ニューヨーク市で実施された各種施策

ニューヨーク市がパンデミックによる混乱を正すべく、実施したいくつかの施策について取り上げる。

- ・ニューヨークは必要不可欠ではない事業を閉鎖し、そして厳格なソーシャルディスタンスのルールを敷いた。そしてアメリカ合衆国の他のどの州よりも早く、マスク着用の義務化を打ち出した。これらの施策は感染者数のピークを抑制するのに非常に有効であり、コミュニティ内における感染者の拡大を抑止した。

- ・ニューヨークは州全体にわたり、非常に賢い段階的な事業再開のルールを定めており、州内の都市や地域は、特定の水域まで感染者数を抑えない限り域内の事業の再開を認められなかった。そして仮に再開できたとしても、少しずつ段階的にしか再開できなかった。これはウィルスの脅威がまた広がること(リバウンド)を防止するのに役立った。

しかしながら、ニューヨークがいくつかの誤ったステップを踏んだことも事実だ。

- ・ニューヨークの外出自粛発令はサンフランシスコにおける発令から1週間程度遅れたが、その遅れは結果的にコミュニティにおける甚大な感染拡大につながり、多くの人命が失われることとなった。

- ・ニューヨーク州は養護施設や介護施設に対して、COVID-19患者を病院等から受け入れるように要請したのだが、個人的にこれは誤った判断だと思っている。他の地域でも見られた傾向ではあるものの、特にニューヨークでは養護施設、介護施設における死者数が驚異的な数字となってしまった。

- ・最初の数週間の間、病院に対して対応できる病床数を50%増加するよう指示があった。この指示はいくつかの側面から見れば正しかった反面、いくつかの医療ミスにつながり、ウィルスによる死者数を加速させることにつながった。

他にもいくつか、医療的施策という域を越えた、共有するに値する興味深いものがある。

- ・ニューヨーク市の経済開発公社のコーディネーションの下、地元の製造業者がマスクやガウン、テストキット、そして人工呼吸器を製造した。これらの追加製造は、病院が最も苦しかった時期に、病院に対して必要な備品を供給することに寄与した。当時合衆国連邦政府は、これらの備品の製造や製造に必要な措置を取っていなかった。

- ・通信技術を用いた遠隔診療に関する規制の緩和。医療を受けたくても実際に病院や診療所を訪れにくい場合などにとても有用であった。

- ・収入が途絶え、経済的に弱者となってしまった人々が外に追いやられないように、州と市ともに、立ち退き措置を停止するように定めた。

- ・ニューヨークは失業保険の適用範囲を独立したワーカーにも拡大した。近年、ギグエコノミーとそれに付随する独立したワーカーが急速に増加していることは周知の事実であり、そういった人たちをも支援するためだ。

他にも以下のような施策が導入されている。

- ・今年、市はeスクーター、そしてe-バイクを合法化した。このことはニューヨークにおいて需要が増すマイクロモビリティを支えることとなった。

- ・市は、低所得者向けに低価格のブロードバンドを提供する計画を加速している。我々の多くが実感していることと思うが、デジタルデバイド(デジタルにおける格差)は多くの人が、バーチャルで働き、学んでいる、ニューヨーク等の都市にとって非常に重要かつ大きなチャレンジだ。

“オープンストリート”と“アウトドアダイニング”制度のローンチ

我々が目の当たりにした変化は他に何があるか、そして働き方、とライフスタイルへの変化はどのようなものか?

最も興奮するような事象としては市が“オープンストリート”と“アウトドアダイニング”の制度をローンチしたことだ。この制度は多くのレストラン事業者を生存させることに寄与している。そして街中のストリートライフを復活させただけでなく、都市のもつ活気を取り戻すことに貢献している。

先ほどのロンドンの事例と似ている点だが、人々がより一層外に出るようになり、未だかつてなかったほど、多くの人々が外で食事をするようになった。市が、飲食事業者が元は駐車場であったような屋外空間に食事をする場を提供することを非常に容易くしたのだ。パンデミック前のニューヨークにおいては起こらなかったことだ。

ニューヨークはまた、何十もの通りにおいて車両通行を禁止し歩行者へと開放した。これは、ニューヨークが行った対応の中で、非常に重要なものの一つであっただろうと思っている。多くの人々が自宅に閉じこもるという状況がありつつも、多くのニューヨーク市民が、ロンドンと同様、公園やオープンスペースへ出てきていたのだ。

交通への変化

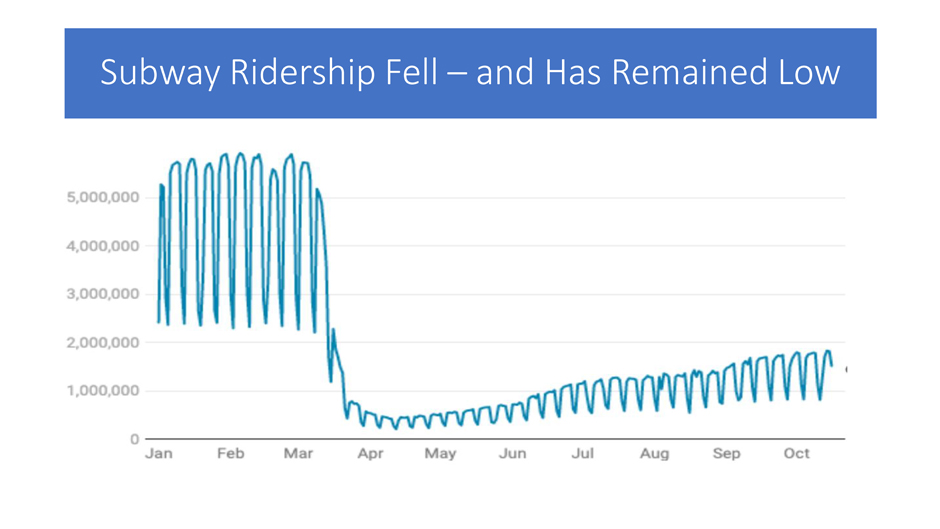

ロンドン同様、地下鉄の利用者数は大きく落ち込んだ。2020年11月の今日においても地下鉄の利用者数はパンデミック前の30%程度となっている。これまでの通勤形態に大きな変化が起きたのだ。

ニューヨークでは自転車利用の割合が大きく増加している。多くがレジャー目的だが、多くの人々が近所を自転車でこれまでとは違うレベルで散策するようになった。通勤の様子を見ると、多くの人が地下鉄を避けているように見え、彼らの多くは自転車を使って職場に向かうようになっている。市はそれに対応すべく、自転車レーンを拡張している。

人々はニューヨークを離れているのか?

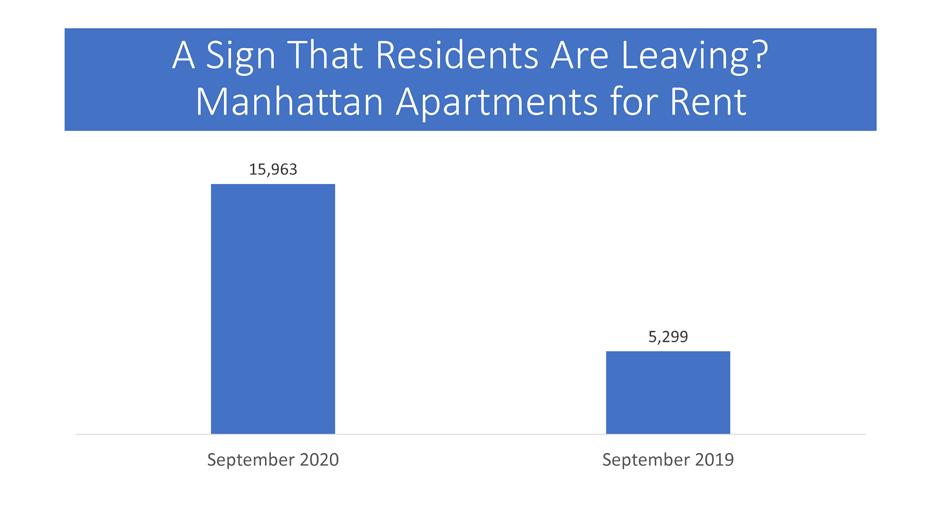

導入のプレゼン(Summary Report Part1)において、ニューヨークは人々が転出する可能性のある都市の一つであると示唆されていたが、マンハッタンにおける空室賃貸物件数の変化を見てみると、実際にこの転出減少が起きているかもしれないことを示している。大規模なエクソダス(人民の大移動)が起きているかどうかは定かではないが、このデータ単体をみれば、2020年9月時点の空室物件数は16,000件であり、前年の3倍になっている。

現在のところ、マンハッタンのオフィスワーカーの内、オフィスに戻って勤務をしているのは僅か10%となっている。全従業者で見ると、サービス業などのワーカーは既に多くが職場に戻っている。

我々が懸念する最たる事象は、パンデミックによる雇用と経済への影響だ。ニューヨーク市の失業率はこれまで全米の失業率とほぼ同等の3.7%であったが、パンデミック後の現在においては、ニューヨーク市の失業率は全米の水準およそ倍となっている。ニューヨーク市は最も強く影響を受けた、ホテルやホスピタリティ、レストラン、ネイルサロン、チャイルドケア等の業種の占める割合が他地域よりも多く、失業率などの数字に直接的な影響がでている。

“東京から考えるポストコロナに求められるもの”

村木美貴氏

村木美貴

緊急事態宣言のときの東京の状況を振り返ると、人が街から消えるという状況が見られた。そしていつまで続くか分からない漠然とした不安、いつまで私たちはマスクをすれば良いのかということを気にしなければならない状況が今も続いている。そして、フェイクニュースにつられて、マスクやトイレットペーパーが買いあさられて、棚からいろんなものがなくなる、こういう状況を見ることがあった。普段あるものがなくなる怖さを非常に感じた。

アフターコロナをどう考えるか?

デジタル化の急速な進展や、新型コロナを契機としたニューノーマルに対応した都市政策の在り方が国で検討されている。

ここでの論点は四つある。

- ・これから先のニューノーマルへの対応で、どう生活スタイルが変わっていくのか。

- ・都市アセットをどう活用していくのか。サービスはどう変わるか。

- ・まちづくりに関するデータをどのように取得し、活用するか。

- ・街は誰がつくっていくのか。まちづくりの担い手、運営の在り方、支援の在り方。

新型コロナウィルスから見えてきた変化と新しい需要

外出する場所、範囲

自宅周辺で過ごす割合が増える傾向が、多くの日本人に見られるようになった。データでも、自宅周辺への外出が増加したのに対して、自宅から離れた都心とか中心街に外出する人の割合はかなり減少した。移動場所・範囲がとても小さくなった、というのがコロナの影響の特徴的な点だ。

テレワークの急拡大

日本ではこれまでなかなか進まなかったテレワークが急速に広がった一方で、鉄道やバス、航空などの交通インフラへのインパクトは大きなものとなった。しかし、オフィスでのディスカッションや対面でのコミュニケーションに重きを置く、という考えは未だに多く、今後もオフィスの需要はそれなりに高いままとなるだろう。

郊外でのスモールオフィスニーズ

日本の住宅では、子ども部屋は存在するが、お父さん、お母さんの部屋(書斎)というのは必ずしも存在していない。そのため、テレワークの際の仕事場所に困ることがある。特に郊外で住宅を購入した世帯からすると、仕事をできるスペースの確保が、テレワークを推進する上で大事な要素になってくる。新たに書斎が作れないのであれば、自宅以外の場所で作業できるスペースとして、郊外のスモールオフィス等が必要になってくる。

ワーケーション

ワークとバケーションをくっつけた新しい勤務スタイル、“ワーケーション”というのも登場した。例えば東京から新幹線で1時間の軽井沢等で、自然の中に住み、近くの仕事場に行きそこからオンラインで東京の同僚と仕事をする、という考え方も出てきた。

災害時における対応

災害の多い日本では、コロナ禍における避難時の対応も考える必要性がある。2年前の北海道の胆振東部地震の際に電力供給が停止してしまい、1,000人ものの人たちが避難所に設けられた携帯電話充電スペースに並んだ。もしコロナ禍の今、同様な事態が東京で起きたら大変なことになる。

更なるスマート化

世界でできて日本でできなかったことは何か。

先ほどニューヨークのオープンカフェの事例があったが、東京ではなかなかこれができなかった。しかし、今は三密を避け道路空間の利活用を促進することを目的に2021年3月までの時限的な措置で道路の占用料金が免除されることになった。道路上のオープンカフェをより利活用するためには、どこでも注文し、決済ができるような、よりスマートなシステムを導入していくことが不可欠になるだろう。

スマート化は他の部分でも考えられる。人流データを用いて今どこで密になっているのかを事前に把握することや、外出先で手軽に仕事をできるような空間、Wi-Fi等の通信インフラの整備をさらに拡充できれば、新しい日本の働き方もできてくるかもしれない。このような仕組みを考える際には、ある一要素の効果を語るのではなく、都市を利用する人々のQOLをどう上げていくことができるか、という複合的な評価視点を持つことが大事になる。

※当該措置は、現在2021年9月30日まで延長されることが、国土交通省より2021年3月12日付で発表されている。

(https://www.mlit.go.jp/road/senyo/covid/02.pdf)

都市の新たな評価軸

都市をこれまでのように、どのような物が存在するのか、どのような機能があるのか、という物理的に存在するものを評価する視点だけでなく、例えばSDGs等の観点から見た時にどの程度貢献しているのか、といったように新しい街のクオリティーを評価することも大事になる。都市の市場価値をESGマーケットとの関係を通じて意識する等、複合的に街の価値について考えてくことが、今後さらに大事になってくる。

“危機以後のシンガポール:健康的な都市を促進するアイディア”

リーミン・ヒー博士

リーミン・ヒー

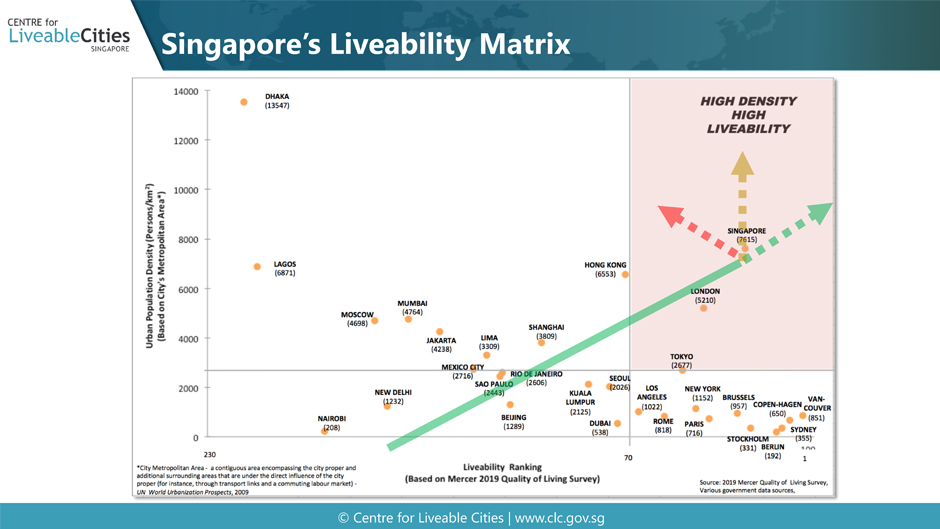

皆さんご存知の通り、シンガポールは面積720㎢あまりの非常に小さな都市に、7,800人/㎢という世界でも有数の人口密度を有する都市である。高密度でありながら、住みやすい都市を実現できたのは、“Singapore Liveability Framework” の下で、まとめられたマスタープラン、そして都市ガバナンスの手法があったからこそだと思っている。

このチャートは都市における人口密度(縦軸)と“Mercer's 2019 Quality of Living Survey”の住みやすさのランキング(横軸)のマトリクスに各都市をプロットしているものである。

これを見ると、シンガポールは人口密度の高さと住みやすさが共存する数少ない都市の一つであることがわかる。

密度と住みやすさを共存させる

我々が行う以下に挙げる施策は様々な形で住みやすさを維持しながらより高密に都市を発展させていくことに役立っていると考えている。

“City in Nature”-自然の中の都市

我々が1965年に独立した当初、自分たちのことを“Garden City”と呼んでいた。その後いくつかの呼び方の改変がなされ、“City in a Garden”、“City of Gardens and Water”と続きそして、今年政府は新しく、都市と共に共存するというビジョンを掲げた“City in Nature”を打ち出した。

公園とバイオフィリックデザイン

私たちは、積極的かつ美しい、そして浄水プログラムを導入し、コンクリートの排水路を居住者が憩える水辺空間へと改変した。住宅の近くにはセラピーガーデンを設け、車椅子を利用する高齢者が容易にこうしたガーデンと触れ合うことができるようにしている。また、LUSH(Landscaping for Urban Spaces and High-Rises)という、開発によって失われた緑地を新しく建てた高層建築物の屋上空間やスカイテラスで補完するというプログラムを実施している。

パンデミックへの備え

私たちはまた、2014年より、“Smart Nation Framework”に取り組んでいる。パンデミックがシンガポールを襲った時、多くの公務員が“Digital Workplace”といったようなアプリケーションを使って容易に、在宅勤務の体制へと移行することができた。同様にして、家庭学習アプリケーションの存在により、学生の在宅学習環境を整備することができている。

テクノロジーを用いて適応する

我々の機関は、パンデミック期間中に民間セクターの技術を用いて新しいノーマルを観察すべく、非常に統合されたコラボレーションアプローチをとった。例えば、我々の“Urban Redevelopment Authority”が持つ“SPACE OUT”というアプリケーションでは、モールの所有者と協働し、モールの混雑状況をリアルタイムで収集、表示し、人々が実際にそれらのモールに行くべきかの判断に有用な情報を提供している。“National Parks Board”は“Safe Distance @Parks”というドローン技術を使ったアプリケーションを開発し、ドローンで計測した公園内の混雑情報を公園利用者に対してアプリ上で公開している。

新たな街の構造モデル

我々のタウンプランニングは、新たな街の構造モデルに基づき進められている。このモデルでは複数の街のセンターそして、居住区のセンターを設定し、それぞれのセンターが自立し持続可能な形を目指している。例えば在宅勤務の体制に移行しても、自宅の近くに公園を含む必要な施設は存在しており、容易にアクセスできるようになっている。

マルチタスクスペース

インフラ施設をレクリエーション用途に用いるべく動いている。例としては排水関連施設状に設けられた公園や、ポンプ施設の建物の屋上がレクリエーション施設に使われている“Marina Barrage”等がある。

モビリティ目標を促進させる

2040年までに、シンガポール内におけるいかなる長距離移動を徒歩―自転車―公共交通機関の利用で45分以内に行えるように計画している。それぞれの街単位では、いかなる施設への移動が20分以内に行えるように計画している。現在自転車専用の道路も増やしており、2030年までにシンガポールに1,300kmに及ぶ自転車道が整備されることになる。

行動の変容

社会的な行動を変容させることはパンデミック期間中、非常に重要であった。我々は世間に安全で良い社会的な行動の実践を呼びかけた。民間セクター、そしてコミュニティとの協力の下、ブルートゥースを用いた“TraceTogether”という接触確認追跡アプリケーション、そして民間と協働し、“SafeEntry”という建物への入館を記録するアプリケーションを整備している。

スマートインフラの拡大

Eコマースやアーバンロジスティックについても、限られたリソースを活用できるように、配送スケジュールの調整や、代替の輸送手段であるドローンを用いるなどして計画の仕方を変更した。また、自営業者や事業者がEプラットフォーム(オンラインの販売)へと移行できるようにいくつかのプログラムを進めている。例えば、デジタルサービスを日常的に使えるように1,000人のデジタルアンバサダーがシニア世代を支援するプログラム等がある。